Les mécanismes de l’urbanisation sur les prix de l’immobilier

L’urbanisation génère une montée significative des prix de l’immobilier par le biais de plusieurs mécanismes interdépendants. D’abord, la croissance démographique dans les zones urbaines entraîne une forte pression sur le marché immobilier. Cette augmentation de population accroît la demande immobilière pour les logements. En effet, plus il y a de personnes cherchant à habiter en ville, plus la concurrence pour les biens devient intense, ce qui fait naturellement monter les prix.

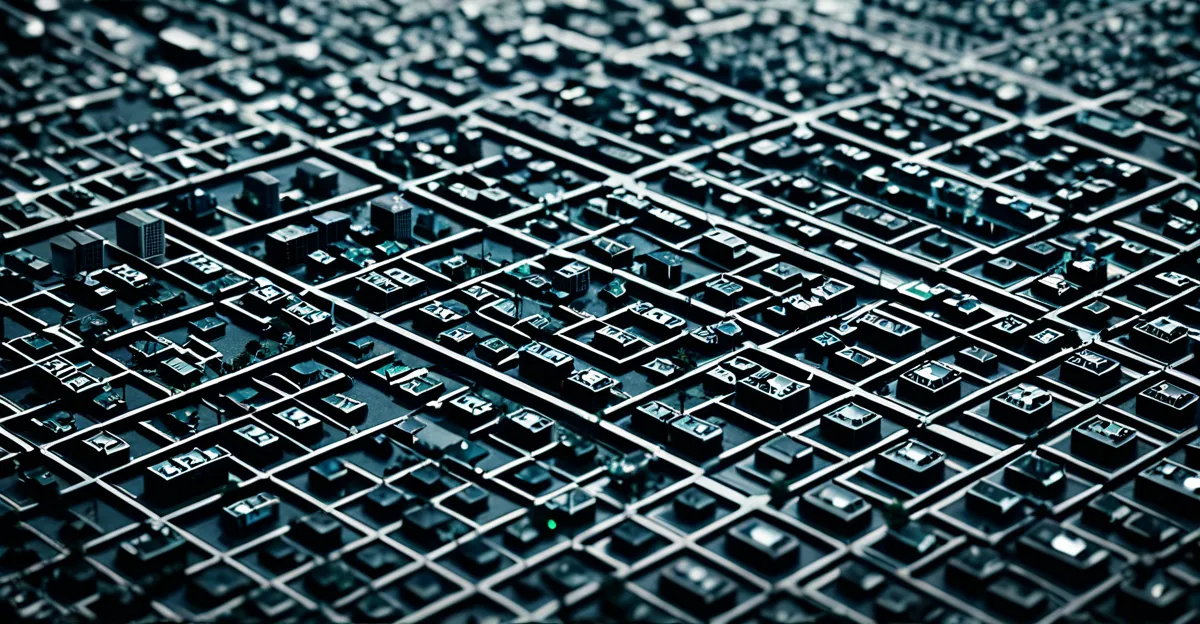

Ensuite, la densification urbaine renforce cette hausse de la demande. La concentration accrue des activités économiques, des services et des infrastructures pousse davantage de personnes à s’installer dans des zones restreintes. Cette concentration provoque un effet de demande concentrée, exacerbant la compétition pour les espaces disponibles.

A lire en complément : Comment le télétravail modifie-t-il les préférences en matière d’immobilier ?

Enfin, l’offre de logements, souvent restreinte dans les zones urbaines pour des raisons géographiques ou réglementaires, limite la capacité à absorber cette demande. Cette offre limitée participe donc à la flambée des prix immobiliers. L’interaction de ces facteurs illustre parfaitement comment l’urbanisation structure le marché immobilier, par un équilibre complexe entre demande accrue et offre contraint.

Facteurs déterminants dans l’évolution des valeurs immobilières

Petite pause pour comprendre ce qui fait bouger les prix

Avez-vous vu cela : Quels conseils pour réussir un achat immobilier en période d’incertitude économique ?

Les facteurs immobiliers influençant la valorisation foncière sont nombreux, mais certains jouent un rôle crucial dans l’évolution des prix. D’abord, la présence d’infrastructures modernes et de services de qualité rehausse nettement l’attrait d’un quartier. Par exemple, l’ouverture d’une nouvelle école ou d’un centre commercial à proximité génère un effet positif direct sur la demande immobilière locale.

Ensuite, la modernisation des transports facilite l’accessibilité, un critère désormais central pour les acheteurs. Une nouvelle ligne de métro, un réseau cyclable étendu ou des navettes efficaces rendent les zones plus attractives, faisant grimper la valeur du foncier. Cette meilleure connectivité permet souvent de rééquilibrer les zones urbaines et rurales, dynamisant certains secteurs par effet de redistribution.

Enfin, les politiques d’aménagement urbain orientent le développement urbain et la structure même de la ville. Les décisions relatives aux zones constructibles, à la densification ou à la préservation des espaces verts impactent durablement les facteurs immobiliers et donc la valeur foncière. Ces choix façonnent le paysage urbain, influençant directement le marché immobilier.

Conséquences positives et négatives de l’urbanisation sur les prix

L’urbanisation engendre des impacts économiques significatifs sur les prix de l’immobilier. Une valorisation rapide des quartiers concernés stimule un effet d’entraînement : les investissements se multiplient, attirant commerces et services. Cette dynamique renforce l’attractivité urbaine, et les prix augmentent souvent en conséquence.

Cependant, cette hausse des prix s’accompagne parfois d’un risque d’exclusion sociale. En effet, la gentrification, phénomène courant dans les zones en plein développement, pousse les populations modestes hors des quartiers rénovés. Cette transformation modifie le profil socio-économique des résidents, limitant l’accès au logement pour les ménages à faibles revenus.

Par ailleurs, la spéculation immobilière est un facteur clé des bouleversements économiques urbains. Des investisseurs anticipant une plus-value rapide peuvent exacerber la flambée des prix. Cette situation peut créer des bulles immobilières, instables et susceptibles de provoquer des crises. En conséquence, les inégalités territoriales se creusent, rendant plus difficile la mixité sociale et l’équilibre des quartiers. Une gestion attentive des politiques urbaines est donc indispensable pour limiter ces effets négatifs tout en valorisant les atouts économiques.

Comparaison entre marchés ruraux et urbains

L’immobilier rural présente des caractéristiques distinctes par rapport aux marchés urbains, notamment en termes de différenciation prix. Les logements à la campagne sont souvent moins chers, attirant des acquéreurs cherchant qualité de vie et espaces plus vastes. Toutefois, cette attractivité varie fortement selon la proximité des commodités et infrastructures.

La migration urbaine vers les zones rurales restructure ces marchés. De plus en plus de citadins, influencés par le télétravail ou le désir d’un cadre moins dense, stimulent la demande en immobilier rural. Ce phénomène entraîne une augmentation locale des prix, réduisant parfois les écarts traditionnels avec les zones urbaines.

Face à cette dynamique, les territoires ruraux voient évoluer leurs économies et services. L’urbanisation partielle ouvre la voie à une diversification qui remet en cause les schémas classiques. Les acteurs du marché doivent ainsi s’adapter à une nouvelle clientèle et aux attentes variées des acheteurs, entre ruralité authentique et accessibilité urbaine. Cette évolution invite à une analyse approfondie des tendances pour mieux comprendre les futurs équilibres territoriaux.

Exemples et données de villes en France et dans le monde

Les tendances mondiales en urbanisation révèlent des dynamiques similaires, malgré des contextes locaux variés. À Paris, Lyon et Bordeaux, les études de cas immobilières montrent une progression continue de la demande résidentielle dans les zones centrales, avec un intérêt marqué pour les quartiers bien desservis par les transports. Cette évolution s’accompagne d’une montée en puissance des espaces verts pour répondre aux attentes des habitants.

À l’international, des villes comme Shanghai et São Paulo illustrent les défis liés à la croissance rapide. Shanghai mise sur la verticalité et la mixité fonctionnelle pour optimiser ses espaces, tandis que São Paulo fait face à une forte périurbanisation qui entraîne des problématiques de mobilité. Ces cas démontrent l’importance de plans urbains intégrés et flexibles.

L’analyse comparative révèle que, bien que chaque métropole ait ses particularités, les études de cas immobilières partagent un objectif commun : concilier densité et qualité de vie. Ces enseignements sont précieux pour anticiper les futurs besoins en logement et infrastructures, tant en France que dans les grandes villes mondiales.